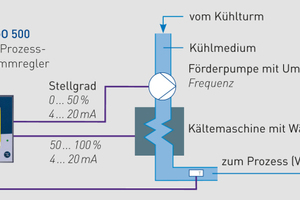

Split-Range-Regelung

Energieeffizienz bei mehrstufiger Kühlung

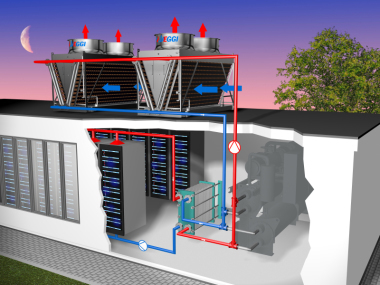

In vielen industriellen Prozessen entsteht Abwärme. Idealerweise wird diese beispielsweise in Fernwärmenetze eingespeist oder zur Vorbeheizung von Rohstoffen verwendet. Ist keine Nutzung möglich, muss die Wärmeenergie an die Umgebung abgegeben werden. Dabei ist der Einsatz von Kühltürmen vergleichsweise kostengünstig und ressourcenschonend. Liegen höhere Umgebungstemperaturen vor bzw. verlangt der Prozess besonders niedrige Temperaturen, werden zur Kühlung zusätzlich Kältemaschinen eingesetzt. Solche Hybridanlagen aus Kühlturm und Kältemaschine können besonders energieeffizient im Split-Range-Betrieb angesteuert werden.

Im Normalfall wird der Stellgrad eines Reglers (0 … 100 %) durch ein einziges Stellglied (0 … maximale Leistung) ausgegeben. Im Split-Range-Betrieb erfolgt die Ausgabe über mehrere Stellglieder. Bei Verwendung von zwei gleich dimensionierten Aktoren erfolgt z.B. bei einem Stellgrad von 0 ... 50 % eine Leistungserhöhung durch das erste Stellglied. Bei Stellgraden von 50 … 100 % wird die Leistung dann zusätzlich durch ein zweites Stellglied gesteigert.

Split-Range-Betrieb bei der

Kälteerzeugung

Der eingesetzte Regler für die Vorlauftemperatur berechnet zu jeder Zeit einen Stellgrad zwischen 0 % und 100 %, was einem Wert zwischen „keine Kühlleistung“ und „maximale Kühlleistung“ entspricht. Bei einem Stellgrad von bis zu 50 % steigert die Förderpumpe die Durchflussmenge des Kühlmediums. Ist ein Stellgrad von 50 % nicht ausreichend, sorgt eine Kältemaschine für die zusätzliche Nachkühlung des Kühlmediums. Kleine Wärmemengen werden also kostengünstig über den Kühlturm abgeführt. Erst wenn die maximale Kühlleistung des Kühlturms erreicht ist, kommt die kostenintensive Kältemaschine zum Einsatz.

Split-Range-Betrieb: Konfiguration

Bei Verwendung von Stellgliedern mit stetiger Ansteuerung, z.B. je ein Umrichter für Förderpumpe und Kältemaschine, kommt ein stetiger Regler mit zwei Analogausgängen zum Einsatz. Die Konfiguration ist bei Reglern wie dem Typ „Jumo Imago 500“ denkbar einfach: Der Analogeingang des Reglers ist zunächst auf den verwendeten Sensor anzupassen. Hier kommen im Allgemeinen Widerstandsthermometer oder gelegentlich auch Thermoelemente zum Einsatz. Dann erfolgt die Festlegung des Reglertyps „Stetiger Regler“. Den Analogausgängen wird als Funktion der Reglerstellgrad zugeordnet. Die Skalierung erfolgt für das hier besprochene Beispiel in der Form, dass ein Stellgrad von 0 … 50 % den einen Analogausgang von 4 … 20 mA aussteuert und ein Stellgrad von 50 … 100 % zusätzlich den anderen Analogausgang von 4 … 20 mA aussteuert (siehe Skizze). Bei Bedarf kann außerdem die Aktivierung der Kältemaschine (Stellgrad > 50 %) für eine definierte Zeitspanne unterdrückt werden. Der Split-Range-Betrieb ist auch für Zwei- und Dreipunktregler mit taktenden Binärausgängen möglich. Verwendung finden neben dem „Jumo Imago 500“ auch die Reglerserien „Jumo dTRON 300“ und „Jumo Dicon“.

Fazit und Ausblick

Die Gründe für den Split-Range-Betrieb sind vielfältig. Im dargestellten Beispiel gibt er der Abführung von Wärmeenergie über einen Kühlturm den Vorrang gegenüber einer Kältemaschine und spart somit nachhaltig Energie und Kosten ein. Die Funktion kann auch ohne Steuerung realisiert werden. Ein einziger kostengünstiger Regler regelt dann die Vorlauftemperatur und übernimmt die Ansteuerung der beiden Stellglieder.