Mit thermischer Kühlung Energieeffizienz steigern

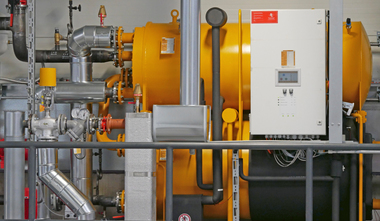

Projekt „Kälteversorgung Bahnhof Nord“ der Stadtwerke Rosenheim

„Der härteste und wichtigste Kampf des 21. Jahrhunderts wird ohne Waffen geführt. Die Werkzeuge dieses Kampfes heißen: Energieeffizienz, Energie sparen und erneuerbare Energien.“ Dieses Zitat stammt von Journalist und Buchautor Franz Alt. Bezogen auf eine Studie der International Energy Agency (IEA), wonach Gebäude 40 % des weltweiten Primärenergieverbrauchs verursachen, findet dieser Kampf also im Gebäudesektor statt. Gewonnen wurde dieser Kampf beim Projekt „Quartier Bahnhof Nord“ in Rosenheim.

Nur durch den Verzicht auf fossile Energieträger, den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien sowie eine effizientere Bereitstellung und Umwandlung der Energien kann die Klimaerwärmung vermieden bzw. reduziert werden. Dies wird vor allem durch eine höhere Effizienz und Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Energieträger erreicht. Mit den wachsenden Bedürfnissen und Ansprüchen an den bauphysikalischen Komfort eines Gebäudes, aber auch durch die gesetzlich erhöhten Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz und nicht zuletzt durch die Klimaerwärmung hervorgerufene Extremsituationen in den Sommermonaten steigen dagegen die Klimatisierungsanforderungen und somit der Primärenergiebedarf weiter an. Zusätzlich verschärfen moderne IT-Rechenzentren diesen Energiebedarf und sorgen für hohe Anforderungen im Bereich der Versorgungssicherheit. Dabei kommen hierzu aktuell vor allem elektrisch angetriebene Kompressionskältemaschinen unter Verwendung von F-Gasen als Kältemittel zum Einsatz. Zur Gebäudekühlung und Deckung des Kältebedarfs stehen jedoch weitere energieeffiziente Technologien zur Verfügung, die intelligent und wirtschaftlich integriert werden müssen.

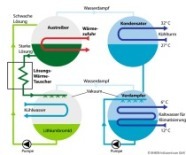

Natürliches Kältemittel Wasser

Eine Möglichkeit bietet die Verwendung thermisch betriebener Absorptionskältemaschinen, die mit dem natürlichen Kältemittel Wasser arbeiten. Diese können Wärme aus Fernwärmenetzen (zentrale KWK) und Blockheizkraftwerken (dezentrale KWK) sowie aus erneuerbaren Energien (wie zum Beispiel solarthermische Anlagen) als Antriebsenergie nutzen. Ein Gebäude hat zum konstanten Bedarf an elektrischer Energie schwankende Anforderungen an Wärme und Kälte. Wärme wird im Bereich der Gebäudeklimatisierung hauptsächlich in den Wintermonaten, Kälte dagegen in den Sommermonaten benötigt. Demzufolge werden die Nah- und Fernwärmenetze im Sommerhalbjahr durch geringe Wärmeabnahme nur wenig ausgelastet. Hier kommen Absorptionskältemaschinen ins Spiel, die die Kälte über einen thermodynamischen Prozess vorrangig aus Wärme herstellen. Der Strombedarf für solche Absorptionskälteanlagen (einschließlich Pumpen und Rückkühlwerk) ist 75 bis 90 % geringer als bei Kompressionskälteanlagen. Durch die Nutzung der Nah- bzw. Fernwärme wird das bisher ungenutzte Energie-Potenzial verwendet und ein effizientes und nachhaltiges Ressourcenmanagement umgesetzt. Zudem wird hierdurch auf die Produktion zusätzlichen Stroms verzichtet, d.h. das bestehende Stromnetz muss nicht wegen der Klimatisierung von Gebäuden ausgebaut werden.

Nachhaltiges Energiekonzept

Die Stadtwerke Rosenheim als städtisches Versorgungsunternehmen betreiben ein Müllheizkraftwerk (MHKW), das neben der regionalen Stromproduktion überschüssige Wärme zur weiteren Wertschöpfung in das örtliche Fernwärmenetz einspeist. Dieses Netz ist von den saisonalen Schwankungen der Abnehmer betroffen. Während in den Wintermonaten eine maximale thermische Abnahmeleistung der Kunden von bis zu 75 MW erreicht wird, liegt diese in den Sommermonaten deutlich unter 10 MW. Die Stadt Rosenheim liegt inmitten eines Tourismusgebietes und bietet sich wirtschaftsgeographisch durch die Entwicklungsachsen München-Innsbruck und Salzburg-München als Standort für Industrie-, Forschungs- und Bildungszentren an. Durch die sukzessive Bebauung des Geländes nördlich der Bahnhofsanlagen (Bahnhof Nord Gelände) infolge dieser Standortattraktivität will die Stadt Rosenheim deshalb ihre Funktion im Verflechtungsgebiet sichern und ihren städtischen Raum aufwerten. Indem diese Nachverdichtung der Stadt Rosenheim und das Ausbaupotenzial der Energieproduktion in den Sommermonaten durch die Stadtwerke aufeinander abgestimmt und harmonisiert werden, kann durch ein gesamtheitliches Quartierskonzept eine im Vergleich zu bestehenden Stadtgebieten zukunftsweisende und CO2-reduzierte Versorgung entwickelt werden.

Nutzung von Absorptionskälte

Im Vordergrund steht der Bau eines Versorgungsnetzes als Lösung zur Deckung der saisonal schwankenden und stetig steigenden Kühlanforderungen im Quartier. Durch die im Bau befindliche Kältezentrale wird der Vorteil der zentralen Kälteversorgung umgesetzt, bei der die Kunden von einer einfachen, effizienten und umweltfreundlichen Kälteversorgung profitieren. Eine solche zentrale Energiebereitstellung erzielt neben Vorteilen für den Kunden auch einen exegetischen Vorteil für das Kältenetz gegenüber Einzelgeräten in Gebäuden. Im Zentrum der Kälteerzeugungsanlage in dieser spezifischen Anwendung steht eine Absorptionskältemaschine, die durch Antrieb von bis zu 95 °C heißen Wasser (312 kW Heizleistung) Kaltwasser mit 8 °C (220 kW Kühlleistung) für die Klimatisierung des Quartiers zur Verfügung stellt – das heißt „Kälte aus Wärme“. In heißen Sommermonaten kann somit die bei der Müllverbrennung entstandene Abwärme als effiziente und nachhaltige Lösung den Endkunden zur Kühlung der Wohnungs-, Arbeits- und Serverräume zur Verfügung gestellt werden. Dieses Kälteprojekt zeigt, dass mit einem nachhaltigen integrierten Quartierskonzept die Energieeffizienz, eine Steigerung der Primärenergieausnutzung sowie eine nachhaltige Energiepolitik in Einklang mit den Bedürfnissen der Bürger und Anwender gebracht werden kann. Zudem führt diese wirtschaftliche, umweltfreundliche Lösung auch zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes in Höhe von 85 % im Vergleich zu einer traditionellen Kälteanlage (Berechnungsbasis: Energiemix BRD 2019).

Solares Heizen und Kühlen nimmt weltweit zu

Solares Heizen und Kühlen spielt eine große Rolle in Gebäuden und in der Industrie und hat sich in zahlreichen Konzepten für Wohn- und Nichtwohngebäude bewährt. Zudem gibt es zunehmend Projekte, in denen die Industrie die Solartechnologie für Prozesswärme nutzt. Vor allem die solare Kühlung wird zunehmend in den sonnigen Regionen der Welt umgesetzt. Fast ein Sechstel (16,5 %) des weltweiten Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung könnten nach Erhebungen der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2050 durch solares Heizen und Kühlen erbracht werden. Die IEA geht in ihrer SHC Roadmap von einem Beitrag von 1,5 % pro Jahr mit einer installierten Leistung von mehr als 1.000 GW aus. Dadurch könnten jährlich rund 800 Megatonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Solarthermie für Fernwärme ist weltweit auf dem Vormarsch, so die Untersuchung „Solar Heat Worldwide 2020“ des Solar Heating and Cooling Technology Collaboration Programs (IEA SHC) der Internationalen Energieagentur IEA. Angeführt von Dänemark, wo der Markt 2019 um rund 170 % wuchs, und anderen Ländern wie China und Deutschland, ist dieser Anstieg vor allem auf eine verbesserte Kosten-Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen. Ein weiterer Grund für das Wachstum ist die steigende Nachfrage nach industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Während die Warmwasserbereitung für Privathaushalte, dem größten Marktsektor, in China und Mitteleuropa durch konkurrierende Technologien unter Druck geriet, stieg die Nachfrage in Südafrika Afrika, Griechenland, Zypern und Brasilien. Grundsätzlich erlebt die Solarthermie laut IEA ein stetiges Wachstum in zwei Schlüsselsektoren – Fernwärme und industrielle Prozesse. Der IEA zufolge waren 2019 weltweit Anlagen auf 684 Mio. m² in Betrieb, die 41,9 Mio. t Öl einsparten und 135,1 Mio. t an CO2-Emissionen vermieden.