Herausforderungen und Lösungen für die Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik

DKV-IZW Kolloquium am 25.2.2025 in Darmstadt

Rund um die Veröffentlichung der EU-F-Gase-VO 517/2014 wurden 2013 verschiedene regionale Veranstaltungen initiiert, um den Informationsbedarf zur Verordnung selbst und zu deren Umsetzung zu decken. Daraus entwickelte sich das DKV-IZW Kolloquium, das sich regelmäßig zu Beginn eines jeden Jahres den aktuellen Herausforderungen für die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche widmet und vom Deutscher Kälte- und Klimatechnischen Verein (DKV) sowie vom Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik (IZW) gemeinsam veranstaltet wird.

Mit der im März 2024 verabschiedeten Revision der F-Gase-Verordnung 573/2024 sowie der daraufhin angepassten und im September 2024 veröffentlichen Durchführungsverordnung der EU-Kommission 2024/2215 blieben erneut viele Fragen offen. Ferner ergibt sich durch den beschleunigten Phase-down und weitere Inverkehrbringungsverbote sowie die PFAS-Diskussion ein politisch durchaus beabsichtigter, stärkerer Einsatz von natürlichen Kältemitteln, bei denen jedoch entsprechende Sicherheitsaspekte zu beachten sind. Der erste Teil des DKV-IZW Kolloquiums widmete sich genau diesem Themenkomplex.

Im ersten Vortrag gab Christoph Brauneis, Beauftragter für Politik und Medien beim Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) und bei der Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg (LIK), ein Update zur Verordnungslage:

Zunächst berichtete er über den aktuellen Stand zum PFAS-Verbot im Rahmen der REACH-Verordnung, von dem unzählige Substanzen betroffen wären – unter anderem auch die meisten Kältemittel (nicht betroffen sind lediglich R23, R32, R152a, R141b und R1132a). Aufgrund der großen Anzahl in der Konsultationsphase eingereichter Rückmeldungen (rund 5600) dauern die Diskussionen in den ECHA-Ausschüssen immer noch an und werden wohl noch das gesamte Jahr 2025 in Anspruch nehmen. Daher sind alle ab 2026 geplanten Termine im weiteren Verfahren eher mit einem Fragezeichen zu sehen. Ursprünglich sollte der offizielle Rechtsakt 2027-2028 veröffentlicht werden. Ab Inkrafttreten gilt dann noch eine 18-monatige Übergangsfrist, bis die Verbote greifen. Aber wie gesagt, dieser Zeitplan gilt als fraglich.

Dann ging Brauneis auf die neue F-Gase-Verordnung ein: Hinsichtlich der in der Verordnung zugrunde gelegten GWP-Werte ist zu beachten, dass sich die Angaben in Anhang I [Fluorierte Treibhausgase gemäß Artikel 2 Buchstabe a – teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (Gruppe 1), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (Gruppe 2) und andere fluorierte Verbindungen] auf den vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) beziehen, während sich Anhang 2 Gruppe 1 [Fluorierte Treibhausgase gemäß Artikel 2 Buchstabe a – ungesättigte teil(chlor)fluorierte Kohlenwasserstoffe] auf den sechsten IPCC-Report beziehen. So hat 1234yf nun ein GWP von 0,501, welches bisher mit 4 angegeben wurde.

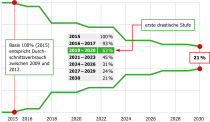

Ferner fällt der Phase-down nach der neuen Verordnung nicht nur deutlich stärker aus, es werden nun auch die Kältemittelmengen für medizinische Anwendungen auf die Quote angerechnet, d. h. es steht noch deutlich weniger Kältemittel für kältetechnische Anwendungen zur Verfügung. Die Folge davon wird sein, dass Kältemittel mit hohem GWP noch teurer werden und der illegale Handel weiter zum Problem wird. Brauneis riet Kältefachbetrieben nochmals ganz deutlich, die Finger von Kältemitteln aus dubiosen Quellen zu lassen, da man nicht sicher sein kann, ob tatsächlich das in der Flasche ist, was außen angegeben wird – es gibt zahlreiche Beispiele, die in manchen Fällen auch gefährlich hätten werden können (teilweise waren Kohlenwasserstoffe in den Flaschen beigemischt).

Bei den Inverkehrbringungsverboten wies Brauneis noch auf eine Besonderheit hin: In sich geschlossene Kälteanlagen (außer Kühler/Chiller) dürfen ab 2025 nicht mehr mit F-Gasen mit einem GWP ≥ 150 in Verkehr gebracht werden. Für nicht in sich geschlossene Kälteanlagen gilt dieser Wert erst ab 2030, d. h. also, befüllt man z. B. Umweltsimulationsanlagen erst vor Ort, gilt die längere Frist. (Anmerkung: die Sinnhaftigkeit dieser Regelung entzieht sich unserer Kenntnis.)

Im Übrigen sind Ausnahmeregelungen möglich, wenn dies zur Einhaltung von Sicherheitsanforderungen am Standort erforderlich ist. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn aufgrund der Besonderheiten des Standortes Verordnungen oder Normen den Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem GWP (brennbar, toxisch) verbieten. Die Anlagen müssen jedoch entsprechend gekennzeichnet werden. Konkret wird in diesem Zusammenhang von einem „nicht rechtsverbindlichen Rechtsakt, der technische Unterlagen oder Normen umfasst, die anzuwenden sind, um die Sicherheit an dem betreffenden Ort sicherzustellen“ gesprochen. Unklar ist jedoch, was genau unter einem solchen „nicht rechtsverbindlichen Rechtsakt“ zu verstehen ist. Gilt z. B. das Anlagen-Handbuch als „technische Unterlage“? Wenn der Hersteller dort den Einsatz brennbarer Kältemittel für bestimmte Anwendungsbereiche aus Sicherheitsgründen ausschließt, könne sich ein Betreiber auf diese „technische Unterlage“ berufen. So argumentierte auch der Betreiber eines Chemieparks, dass laut den Sicherheitsvorgaben, die er für seinen Standort erarbeitet habe, in manchen Produktionsbereichen keine brennbaren Gase eingesetzt werden dürfen. Seine Sicherheitsvorschriften seien eine „technische Unterlage“. Hier gibt es noch Klärungsbedarf.

Brauneis diskutierte noch weitere Ausnahmeregelungen und gab Hinweise zu Service und Wartung. Bei den Dichtheitskontrollen ist nun neu, dass künftig auch Anlagen kontrolliert werden müssen, die mit mindestens 1 kg eines Kältemittels aus Anhang II Gruppe 1 (HFO) befüllt sind. Des Weiteren verwies er auf die Durchführungsverordnungen zur Kennzeichnung und zur Zertifizierung. Letztere fordert nun ebenfalls eine Zertifizierung für Personen, die mit natürlichen Kältemitteln arbeiten. Ferner müssen auch Personen, die im Besitz eines gültigen Zertifikats sind, an Auffrischungslehrgängen spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und im Weiteren alle sieben Jahre teilnehmen. Aktuell befindet sich auch die Chemikalienklimaschutzverordnung in der Überarbeitung. Darin werden diese Vorgaben auf nationaler Ebene geregelt. VDKF und LIK haben in den noch laufenden Gesprächen mit BMUV und ZDH folgende Vorschläge dazu unterbreitet:

Auffrischungslehrgänge online

Keine Schnellkurse zur Erlangung von Zertifikaten

Mechatroniker für Kältetechnik automatisch A1 (für alle Arbeiten an Anlagen mit F-Gasen und Kohlenwasserstoffen) und B (für CO2-Anlagen)

Ammoniak als Sonderfall – Zertifikate nach Selbstauskunft des Unternehmers

Eigentlich sollte die neue Chemikalienklimaschutzverordnung im März 2025 in Kraft treten, durch den Regierungswechsel ist dieser Termin aber noch offen – spätestens bis September 2025 muss dies aber geschehen.

Die Chemikaliensanktionsverordnung hingegen ist schon verabschiedet. Darin ist der Bundesrat auf einige Forderungen aus der Branche eingegangen, die teilweise erst in der Chemikalienklimaschutzverordnung aufgegriffen und formuliert werden:

Wenn ein rückgewonnenes fluoriertes Treibhausgas verwendet wird, ohne dass es zuvor wiederaufbereitet oder recycelt wurde, ist das keine Straftat mehr.

Der Verkauf von nicht hermetisch geschlossenen Einrichtungen (Split-Klimaanlagen) an Endkunden ohne Nachweis des Einbaus durch einen zertifizierten Fachbetrieb wurde als Ordnungswidrigkeit aufgenommen.

Der Verkauf von F-Gasen an nicht zertifizierte Personen wurde als Ordnungswidrigkeit aufgenommen.

Der illegale Handel wird schärfer sanktioniert – mit bis zu fünf Jahren Haft

Im zweiten Vortrag ging Harald Conrad, Joh. Mattern KÄLTE-KLIMA GmbH, auf „Sicherheitsaspekte bei Kälteanlagen mit R290 und R744“ ein und zeigte einige Beispiele aus der Praxis. Zunächst erläuterte er, was in den Bereich der Herstellerverantwortung fällt und was Betreiberverantwortung ist.

Der Hersteller muss vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbetriebnahme einer Maschine sicherstellen, dass die Maschine die für sie geltenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt; ferner hat er sicherzustellen, dass die technischen Unterlagen verfügbar sind und Informationen, wie die Betriebsanleitung, zur Verfügung zu stellen. Schließlich stellt der Hersteller die EG-Konformitätserklärung aus und bringt die CE-Kennzeichnung an.

Der Betreiber ist gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Arbeitsstättenverordnung für das sichere Aufstellen einer Maschine verantwortlich – dazu zählt auch die Gefährdungsbeurteilung, da der Anlagenbauer nicht beurteilen kann, wer letztlich an der Maschine arbeitet. Betreiber bzw. Kunden versuchen jedoch nicht selten, die eigene Verantwortung zu delegieren. Insbesondere bei einer wesentlichen Änderung, also z. B. bei einer Kältemittelumstellung, kann nur der Betreiber die örtlichen Gegebenheiten umfänglich beurteilen. Insbesondere dazu stellte Conrad einige Praxisbeispiele vor.

Anschließend zeigte Michael Hendriks, Rivacold CI GmbH, einige Produkt- und Lösungsbeispiele von „Kälteanlagen mit R290 (Propan)“. Auch er ging bei einigen Projektbeispielen auf Aspekte des Arbeitsschutzes und der Sicherheit ein und gab Hinweise zur Risikoanalyse und Gefährdungsbeurteilung. Bei der Diskussion verschiedener Szenarien erläuterte Hendriks sehr anschaulich, dass z. B. bei einem möglichen Leck auf der Niederdruckseite in einer Kühlzelle hinsichtlich der Beladung dieser Zelle zu prüfen ist, welches Raumvolumen mindestens von Waren freizuhalten ist.

Dr. Christian Ellwein, Kriwan Industrie-Elektronik GmbH, referierte über „Cyber Security & Open Source Entwicklungen” – ein Thema, das auch die Fachbetriebe betrifft. In diesem Bereich gibt es viel Bürokratie seitens der EU. Dr. Ellwein gab dazu einen Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Vornehmlich ging er dabei auf den EU „Cyber Resilience Act“ (CRA) und die “Network & Information Security Directive 2” (NIS2) ein. Letztere betrifft auch einfache PCs und die Haftung liegt bei den Geschäftsführern!

Bei internetfähigen Komponenten, wie sie auch in der Kältetechnik eingesetzt werden (Schutzrelais, Sensoren, Gateways, Frequenzumrichter usw.) findet ebenfalls eine Risikobewertung statt, d. h. es ist ein Unterschied, ob diese Komponenten in einer privaten Klimaanlage oder in kritischer Infrastruktur (z. B. Rechenzentrumskühlung) eingesetzt werden.

Um zu prüfen, ob man als Unternehmen vom Gesetzentwurf des NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG) betroffen ist, bietet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine NIS-2-Betroffenheitsprüfung, die in wenigen Schritten eine erste Orientierung gibt: https://betroffenheitspruefung-nis-2.bsi.de/. Bei der Prüfung werden konkrete, am Gesetzentwurf orientierte Fragen gestellt, um das Unternehmen einzuordnen. Die Fragen sind kurz und präzise gehalten und werden bei Bedarf im Kleingeschriebenen tiefergehend erläutert. Das Ergebnis der Betroffenheitsprüfung gibt eine automatisierte Ersteinschätzung, ob das Unternehmen vom NIS2UmsuCG betroffen ist – und erläutert, was dieser Status bedeutet und welche Pflichten durch den Gesetzgeber vorgezeichnet sind.

Der zweite Teil des Kolloquiums beschäftigte sich mit dem nach wie vor sehr aktuellen Thema Wärmepumpe. Zunächst berichtete Dr. Werner Hünemörder, Denso Automotive Deutschland GmbH, über „Wärmemanagement im Elektrofahrzeug“. Grundsätzlich benötigen alle Fahrzeuge eine Art Wärmemanagement, aber Elektrofahrzeuge benötigen ein umfassendes Wärmemanagement zum Schutz der Batterie und für eine erhöhte Reichweite. Die benötigte Leistung für die thermische Heizung eines Elektrofahrzeugs kann in ähnlicher Größenordnung liegen, wie die zum Fahren. Es gilt also, möglichst keine Wärme im Auto zu verschwenden und z. B. auch die Abwärme aus der Batteriekühlung zu nutzen.

Das Thermomanagementsystem ist daher eine Kombination aus Kältemittelkreislauf und Kühlmittelkreislauf, um eine effiziente Wärmeableitung im Fahrzeug zu gewährleisten. Allerdings gibt es nicht „das eine“ Wärmemanagement. Jeder Fahrzeughersteller hat einen anderen Fokus und damit ein anderes System.

Es gibt nach wie vor noch einige Herausforderungen (Komplexität, Geräusche, Haltbarkeit, ...), die es zu lösen gilt. Dr. Hünemörder sieht abschließend R290 (Propan) und R744 (CO2) als Kandidaten für den Fall, dass R1234yf verboten wird.

In einem relativ kurzen Beitrag gab Michael Hendriks einen Überblick über die VDI 4646 im Vergleich zur VDI 4645. Während sich die VDI 4645 mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern beschäftigt, geht es bei der VDI 4646 um die Anwendung von Großwärmepumpen. Der Weißdruck dieser neuen Richtlinie wird für 2025 erwartet. Darin werden „nicht standardisierte“ Anwendungsfälle im Gewerbe, in der Industrie und in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung von Quartieren behandelt. Es geht um Wärmepumpen mit Leistungen über 100 kWth und Kälteanlagen mit (gleichzeitiger) Nutzung der kalten und warmen Seite – auch mit mehreren Wärmequellen. Die Richtlinie liefert zudem eine Übersicht über Prozesstemperaturen, Einsatzbereiche üblicher Kältemittel und Prozessbeschreibungen (z. B. Brauereiprozess). Wichtig ist, dass auch Hinweise zur Kostenabrechnung enthalten sind, da die Erzeugungskosten transparent dargestellt werden müssen.

Im letzten Vortrag des Kolloquiums stellte Felix Lindau, Johnson Controls Systems, Systems & Services GmbH, Praxisbeispiele von „Wärmepumpen größerer Leistung“ vor. Die Stadtwerke Rosenheim versorgen rund 60 % der Haushalte mit Fernwärme. Für dieses Fernwärmenetz wurden zusätzlich zu den vorhandenen Wärmeerzeugern drei 1,5 MWth (540 MWel, COP ≈ 2,8) Ammoniak-Flusswasserwärmepumpen installiert (Füllmenge jeweils 280 kg). Lindau gab zahlreiche Einblicke (mit Bildern) in die Vorfertigung und Lieferung der Maschinen. In der Praxis zeigte sich, dass sich die Plattenwärmeübertrager im Fluss immer wieder mit Sediment und Muscheln zusetzen und daher überwacht und regelmäßig gereinigt werden müssen.

Im zweiten Praxisbeispiel ging es ebenfalls um Fernwärmeerzeugung. In diesem Fall wurde eine mehrstufige Turboverdichter-Großwärmepumpe in Stuttgart-Münster installiert. Hier ist die Wärmequelle der Kühlwasserauslauf des Heizkraftwerks, d. h. das Wasser hat bereits höhere Temperatur. Die Dimensionen dieser Anlage sind jedoch beeindruckend: Die Wärmepumpe ist so groß wie ein Einfamilienhaus und wiegt 255 t (ohne die Kältemittelfüllung von 20 t R1234ze). Die Anlage liefert nominell 20 MWth (COP ≈ 2,7-3,0) und erreicht im Hochlauf trotz der Größe bereits nach 10 Minuten Volllast. Die besondere Herausforderung bei dieser Anlage bestand darin, dass die Maschine in ein historisches Gebäude eingebracht und im Gebäude eine schnell demontierbare Einhausung errichtet werden musste.

Nach einer kurzen Zusammenfassung von Michael Hendriks endete eine hoch interessante Veranstaltung, deren Besuch sich in jedem Fall gelohnt hat.